一、溝通中的分歧

在與人交往時,矛盾與分歧是不可避免,但在此之外常常會面臨的場景是,各執(zhí)己見,導(dǎo)致溝通低效甚至難以進(jìn)行。費斯汀格在《當(dāng)預(yù)言失敗時》一書中有著想象具體的描述:

“如果你告訴他,你不同意他的觀點的話,它肯定會轉(zhuǎn)頭就走。

如果你向他展示有關(guān)數(shù)據(jù)和事實證據(jù)的話,他會直接質(zhì)疑你的信息來源。

如果你要用邏輯來挑戰(zhàn)他的話,他甚至?xí)苯訜o視你的觀點

……

我們來做個假設(shè):如果向他呈現(xiàn)毫不含糊并且確鑿的證據(jù)來證明其觀點是錯的,會有什么后果?

他只會更加堅定他的信念,并且比之前還更加信服他所認(rèn)可的看法。”

二、為什么溝通難以改變分歧

一味捍衛(wèi)己見的人面對客觀性事實和信息存在時,總是在自我辯解、自我說服,傾向于防御性地處理和回應(yīng),接受和尋找確證性信息,而忽視、質(zhì)疑或反駁挑戰(zhàn)性信息及其來源。

為什么即使是擺事實、講道理,也很難說服一個可預(yù)見的錯誤決策。對此一種解釋是,人的天性中有為自己行為找理由的傾向。換言之,不管客觀事實如何,人們會進(jìn)一步相信自己想要相信的內(nèi)容,這種“求認(rèn)同”而非求真的動機(jī)在社會心理學(xué)研究中被稱為“動機(jī)性推理”。

三、非理性的動機(jī)性推理

“動機(jī)性推理”并非邏輯性的分析,而是追求情感上一致的結(jié)果,這種心理過程與大腦中控制情緒的部分有關(guān)。大多數(shù)人的偏好與決定,都不是由道理來決定的,而是由情緒決定的。科學(xué)研究發(fā)現(xiàn)在矛盾的情緒沖突得到解決后,能夠觀察到大腦愉悅中樞之一的腹側(cè)紋狀體的突然活動。

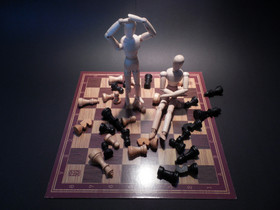

動機(jī)性推理是一種“士兵的心態(tài)”,自我防衛(wèi)潛意識里的欲望和恐懼會影響處理信息的方式。與已有認(rèn)知失調(diào)產(chǎn)生的矛盾、沖突甚至焦慮情緒,將經(jīng)由動機(jī)性推理進(jìn)一步產(chǎn)生認(rèn)知偏見。

這種認(rèn)知偏見,是先入為主的選擇性偏見,其一是對與自己不一致的觀點持否定性偏見,往往更懷疑,其二是對與自己相同的觀點表現(xiàn)為肯定性偏見,往往更加認(rèn)同。這也就導(dǎo)致了真理不是越辯越明,而是有理說不清。

回歸理性的溝通管理,需要由“士兵的心態(tài)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皞刹毂男膽B(tài)”——不在乎輸贏,穿過自己的偏見,挖掘客觀的真實。從偏執(zhí)的證實思維轉(zhuǎn)變?yōu)閷α⑺季S,站在自己的對立面反思。面對不同的人,不同利益驅(qū)動、不同性格和價值觀,要改變已有認(rèn)知是不容易的,更需要一種開放的心態(tài)。與人溝通,清楚即可,更多的闡述“是什么”的客觀事實,而避免輸出規(guī)范性的“應(yīng)該如何”的觀點,至少,尊重對方的對立思考。